2025年8月25日

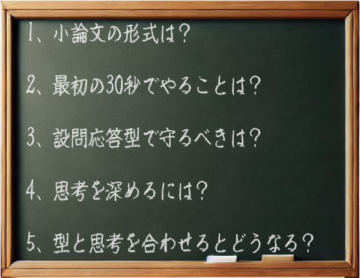

小論文は「型」と「思考」の二段階で育つ

答案用紙に向かうとき、人はどうしても「どう書こうか」と身構えてしまいます。

けれども、実はその前に大切なことがあります。

小論文は、型を整えることと思考を深めること。

この二つを順に踏むだけで、ずいぶん書きやすく、そして力のある答案になります。

まずは「型」を整える

課題文を読んだら、最初の短い時間でやるべきことがあります。

それは、形式を見極めること。

- 設問応答型なら、与えられた順番に沿って答える。

- 自由記述型なら、序論―本論―結論の三段構成を守る。

この確認はわずか三十秒で済むものです。

けれども、この三十秒が「迷わず最後まで書き切る」ための地図になります。

地図を描かずに旅に出れば迷子になるように、小論文も型を決めずに書き出せば、必ず途中で道を失うのです。

次に「思考」を深める

型が決まれば、あとはその枠の中に考えを入れていきます。

ここで大切なのは、ただ自分の意見を並べるのではなく、問いを掘ることです。

- この課題が本当に問いたいことは何か

- どんな背景や社会的な問題とつながっているのか

- 経済・文化・教育といった複数の視点から考えるとどう見えるのか

- そして、自分はなぜその立場を取るのか

例えば「大学入試改革と教育の未来」というテーマ。

「改革は必要です」と書くだけでは足りません。

公平性や多様な人材育成、国際競争力といった観点を踏まえて考え、最後に「私はこう思う」と立場を明確にすると、文章は一気に深まります。

二段階の流れ

- 課題文を読む

- 形式を見極め、簡単に構成を決める

- 論点を掘り下げ、立場を明確にする

- 答案を書き始める

この順番を守れば、焦りも迷いも減っていきます。

結び

小論文は、文章力だけでも知識だけでも成り立ちません。

「型」を持つことで安心して書き出せ、「思考」を深めることで説得力を増していく。

この二つを組み合わせたとき、答案はただの作文から一歩抜け出し、読む人に届く文章へと変わります。