2025年7月13日

講義編

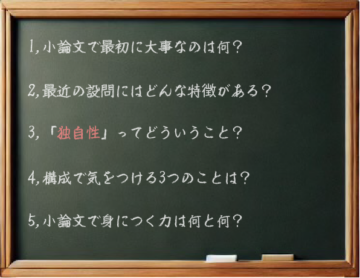

小論文って、何を書くの?

こんにちは。今日は「小論文って、どう書けばいいのか?」という話をします。

特に、「設問をどう読むか」「構成をどう組み立てるか」という2つの力に絞って、お話ししていきますね。

「設問を読む」とはどういうことか

小論文って、自分の意見を自由に書くものだと思っている人、けっこう多いんです。

もちろん、自分の考えを伝えることは大事です。でもそれだけじゃ足りません。

小論文に出てくる“設問”には、必ず出題者の意図があります。

たとえば「あなたはどう考えますか?」と聞いてくるとき、その“どう”の中に、「何について、どこまで、どんな視点で」答えてほしいのかが隠れています。

この“問いかけ”をしっかり受け止めること。それが、まず最初のステップです。

設問は、思っているより「細かい」

最近の入試では、こんな設問がよく出されます。

【例題1】

デジタル化が進む現代において、対面コミュニケーションの価値を再評価し、リモートワークとの適切な使い分けを論じた上で、チームの生産性向上のための具体的な提案を行いなさい。

これ、ひとつのテーマのように見えて、実は3つの視点が組み込まれています。

- 対面の良さについて考える

- リモートとの違い・使い分け方を考える

- それをもとに、どう改善するかを提案する

こうやって見ると、「問いに答える」って、けっこう本格的な思考作業なんですよね。

小論文を書くときの3つのポイント

① 必要な要素には、全部触れる

まずは“ちゃんと全部答える”こと。それが基本中の基本です。

② 全部同じ分量じゃなくていい

重要な部分には、少し多めに紙幅をとってもOK。ポイントは、どこが中心かを自分で考えること。

③ 順番を大切にする

設問の順番は、実は「考える順番」でもあります。その順番通りに書いていくと、自然と筋の通った文章になります。

「独自の視点」ってどうやって出すの?

よく、「オリジナリティが大事だ」と言われますが、それは“変わった意見を言え”という意味ではありません。

むしろ、問いにしっかり向き合った結果としての、自分なりの角度や工夫。

それが“視点”です。

たとえば、みんなが注目する事例を使っていても、「この部分に注目する人は少ないかもな」という視点を持てれば、それは立派な独自性です。

演習にチャレンジ!

問題1

以下の設問に対して、小論文の構成メモを作ってみましょう。

デジタル化が進む現代において、対面コミュニケーションの価値を再評価し、リモートワークとの適切な使い分けを論じた上で、チームの生産性向上のための具体的な提案を行いなさい。

問題2

次の設問にも取り組んでみましょう。

地方創生の成功事例を一つ取り上げ、その成功要因を分析し、他の地域への応用可能性を検討した上で、あなたなりの地方活性化策を提案しなさい。

構成例とポイント解説

構成例(問題1)

① 導入

働き方が変わる中で、デジタル技術が広がってきたことにふれる。

② 本論①:対面の価値

例:雑談から生まれるアイデア、表情や声のニュアンスなど

③ 本論②:リモートの利点と限界

例:通勤時間の短縮、効率は良いが孤立しやすい

④ 本論③:使い分けと提案

例:プロジェクト初期は対面、定例業務はリモートなどの提案

⑤ 結論

週1の対面MTG制度、共有ノートでの情報可視化など

解説ポイント

- 要素を一つずつ丁寧に扱っているか?

- “使い分け”に、実感や現実味があるか?

- 提案が、空論で終わっていないか?

この3点を意識して、構成を練っていきましょう。

終わりに

小論文は、「考えたことをどう伝えるか」という訓練の場でもあります。

設問をよく読んで、自分の考えを筋道立てて表現する。

このプロセスを繰り返すうちに、思考の力も、伝える力も、少しずつ伸びていきます。

難しそうに感じたとしても、大丈夫。最初は誰でも戸惑うものです。

でも、読み方と考え方の“コツ”がわかってくると、小論文はだんだん楽しくなってきますよ。