2025年2月27日

哲学とは何か。この問いは古くから繰り返されてきたが、いまだに明確な答えは見出されていない。哲学とは「考えること」そのものなのか、それとも「真理の探究」なのか。あるいは、それらすら超えて「新たな概念を創造すること」こそが哲学の本質なのかもしれない。哲学は、単なる知識の積み重ねではない。世界の見方そのものを変え、私たちの思考を根本から揺るがす力を持つものなのだ。

概念とは、単なる言葉や定義ではなく、まったく新しい視点を生み出すものである。デカルトの「コギト」を思い浮かべてみよう。「我思う、ゆえに我あり」——この短い命題が、それまでの知の体系を覆し、思考の出発点を外界から内省へと転換させた。この一つの概念が、人類の認識の在り方を決定的に変えたのだ。

しかし、概念の創造とは、机上の理論だけで完結するものではない。スピノザは、レンズを研磨しながら自らの哲学を練り上げたという。哲学的概念とは、ただの知的遊戯ではない。それは現実のなかで生まれ、人生そのものと深く結びついている。例えば、ニーチェの「永劫回帰」は単なる抽象的な思索ではなく、彼自身が生きた時代の苦悩や孤独と不可分だった。哲学は、現実と切り離された高尚な理論ではなく、生のなかで生まれる切実な問いの結晶なのだ。

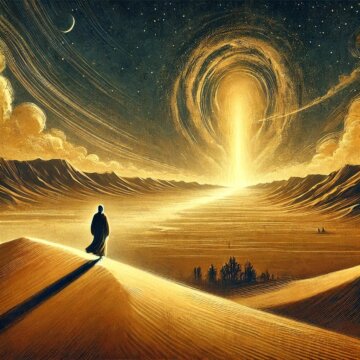

だが、概念を生み出すことは容易ではない。それには、既存の思考の枠組みを打ち破る勇気が必要だ。現代では「コンセプト」という言葉が軽々しく使われる。「新しいライフスタイルのコンセプト」「次世代のデザインコンセプト」——だが、それらは本来の哲学的概念とは異なる。哲学的な概念とは、ただ新しさを装うものではない。それは、触れた者の認識を不可逆的に変え、思考の地平を押し広げる力を持つものなのだ。カントの「物自体」やハイデガーの「存在」のように、一度知れば、もはや以前と同じようには世界を見られなくなるほどの衝撃を伴うものでなければならない。それでも、概念の創造は常に歓迎されるわけではない。プラトンが「哲人王」の理想を語ったとき、スピノザが神と自然の同一性を説いたとき、彼らは理解されず、ときに孤独を強いられた。しかし、その孤独こそが、新たな概念を生み出す土壌だったのではないか。哲学とは、過去の知を整理する営みではない。それは未知の領域へと踏み出す行為であり、新たな世界を切り開く冒険なのだ。そして、その冒険のなかで、人はより深く世界を知り、より豊かに生きるための道を探すのではないだろうか。