2025年6月13日

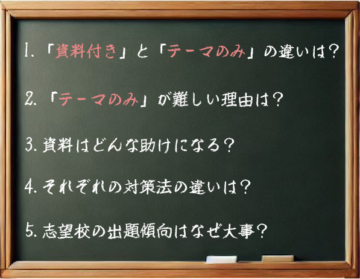

「資料付き」と「テーマのみ」の真実

生徒:小論文の設問って「資料付き」と「テーマのみ」の2パターンがありますよね?正直、どっちが難しいんでしょうか?

先生:受験生の中でも、そこをなんとなくで済ませている人は意外と多いんです。実はこの違い、見た目以上に本質的で、対応を間違えると大きく点差がつくこともありますよ。

出題形式の違いとは?

生徒:「資料付き」と「テーマのみ」って、どこが根本的に違うんですか?

先生:「資料付き」は、たとえばグラフや統計、新聞記事などが添えられていて、それをもとに自分の意見を組み立てる問題です。一方「テーマのみ」は、「AIと人間の共存について」とか「地方創生の課題を述べよ」といった感じで、素材がまったく与えられないパターンですね。

見た目で騙されないで

生徒:でも資料って読むの大変そうだから、やっぱり「資料付き」の方が難しそうに見えますけど…。

先生:そうなんです。多くの受験生がそう感じるんですが、それは“表面的な”難しさにすぎません。資料があるということは、すでにヒントや情報が用意されているということでもあるんですよ。逆に「テーマのみ」では、その土台すら自分で作らないといけないんです。

「テーマのみ」が本当に怖い理由

生徒:なるほど…、「テーマのみ」の方が実は難しいってことですか?

先生:私自身も受験指導をしていて、白紙に近い答案が出てくるのは大抵「テーマのみ」問題です。たとえば「働き方改革について論じなさい」という問題に対して、何を書けばいいかわからず手が止まってしまうケースが本当に多い。

生徒:白紙ってやばいですね…。

先生:そうなんです。たとえばその問題をちゃんと書くには、労働時間の現状・過労死問題・外国との比較・法改正の動き・メリットやデメリット…それらを自分の頭の中から出してこないと、そもそも議論が成り立たないんです。

「資料付き」はむしろありがたい?

生徒:では、資料があるって助かるんですね?

先生:そういう面、ありますね。たとえば、「出生率のグラフを見て少子化について論じなさい」という問題なら、グラフの傾向や数字を根拠に展開できる。資料は“書き始めの足がかり”を与えてくれる存在なんです。

生徒:方向性も決めやすそうですね。

先生:そうそう。資料の種類や内容から、出題者は何を考えさせたいのかを読み取れる。これは「テーマのみ」にはない大きな利点です。

対策の方向性はこう違う

生徒:対策法もそれぞれ違ってきそうですね?

先生:まさにその通りです。「資料付き」は資料読み取り訓練が肝心です。どこに着目するか、どうまとめるか、複数資料の関係性をどう扱うか…といったスキルが重要ですね。

先生:そして「テーマのみ」では知識をストックしておくことがカギです。頻出テーマ(環境問題、少子化、AIなど)に関する基本知識、データ、事例を日頃から蓄えておく習慣が必要です。普段のニュースや新書、ドキュメンタリーもかなり役立ちますよ。

本番ではどう書く?

生徒:試験当日は、まずどう動けばいいんですか?

先生:「資料付き」なら、まず資料をしっかり読むこと。焦って書き始める人もいますが、全体を見てから方向性を定めるのが結果的に早くて確実です。「テーマのみ」の場合は、テーマを分解して論点洗い出し→構成を考えて書くと、書きやすくなりますよ。

志望校によって傾向が違う?

生徒:そういえば、志望校によって出題形式って違いますか?

先生:かなり違いますね。たとえば慶應は資料読解型、早稲田政経は自由論述型が多い。過去問を5年分くらい調べて、「資料付きとテーマのみの比率」や「テーマの傾向」を把握しておくことで、効率的な対策が可能になります。

最後にアドバイスを一言!

生徒:ここまで聞いて、ちょっと見方が変わってきました。最後に一言、アドバイスください!

先生:大事なのは、「資料付きはチャンス、テーマのみが真の難敵」という発想の転換です。正しい形式の見極めと、それに合った準備が、合格への近道になります。