2025年10月17日

「ルールが間違っていたら?」カントが教えてくれる“自律”の意味

「このルール、理不尽じゃないか?」

そんな疑問を持ったことはありませんか。学校、職場、社会にはさまざまな規則がありますが、それが常に正しいとは限りません。もし、あなたの良心に反するようなルールがあったら、どうしますか?

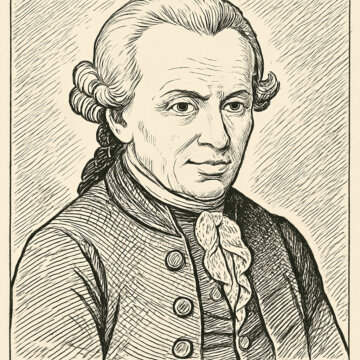

このような問いに対し、18世紀の哲学者イマヌエル・カントは、今なお示唆に富んだ考え方を遺しています。彼の倫理学の中核にあるのが「自律(Autonomie)」という概念です。

「意志が自らの普遍的立法によって一般的法則を与えるとき、その意志は自律である。」

――『道徳形而上学の基礎づけ』

一見難解なこの言葉は、端的に言えば「人は自分の理性によって、自らに課すべき道徳的ルールを見いだすべきだ」ということです。しかしここで重要なのは、「自分の判断」といっても、気分や直感ではなく、万人に通用する原則に基づいているかが基準になります。

この考えを象徴するのが、「定言命法(categorical imperative)」です。たとえば「嘘をついてもいい」という原則を想定したとき、それを誰もが採用すれば、そもそも言葉による信頼が成立しません。ゆえに、それは道徳法則としては不適切とされます。

しかし、ここで一つ、衝撃的とも言える例を見てみましょう。

カントが「嘘」を認めなかった極端なケース

ある日、自宅に友人が逃げ込んできて、「殺されそうだから隠してくれ」と言う。直後に、殺意を抱いた人物が現れ、「その人はここにいるか?」と尋ねる。あなたはどう答えますか?

多くの人が、命を守るために「いない」と答えるでしょう。しかしカントは、この場合であっても嘘をついてはならないと主張しました。理由は、嘘を正当化すれば、道徳法則が例外だらけになり、普遍性が失われてしまうからです。

この立場には強い反発もあります。けれども、この例はカント倫理学の厳しさと一貫性、そして限界を浮き彫りにします。理性に従うとは、感情を抑えてでも、原則に忠実であろうとする態度なのです。

「理不尽なルール」と出会ったとき、どうするか?

現実の社会では、明確な正解がすぐに見つかるとは限りません。カントの考え方は、そのような曖昧な状況に対しても、理性的に向き合う手がかりを与えてくれます。彼が示唆するのは、ある種の段階的な思考のプロセスです。

まず最初に私たちがすべきなのは、そのルールが「すべての人が守ってもよい原則」として成り立つかどうかを、自らの理性で検討することです。これは、カントの定言命法に則った問い直しであり、「この行為が万人の原則になっても良いか?」と自問する行為にほかなりません。

次に必要なのは、その判断を自分の中に閉じ込めず、社会の中で言葉にしていくことです。自分が感じた違和感や疑問を公の場で語り、対話を通じて検証する。このように理性を社会に向かって開いていく営みを、カントは「公的理性の使用」と呼びました。彼にとって、自由な言論は啓蒙の本質そのものであり、制度や権威に対して理性的な批判を加えることこそが、成熟した市民の姿だとされます。

そして最後に、もし理性による道徳的確信と、法律や社会的な圧力が激しく対立する場面に直面したとき、私たちはその葛藤から逃げることなく、どのようなリスクや責任を引き受けてでも、自らの判断に誠実であろうとする覚悟が求められます。ここにおいて「自律」とは、単なる内面の確信ではなく、その確信に基づいて行動する勇気でもあるのです。

法と理性の間にある「緊張」

カントは、国家の秩序を保つため、暴力的な抵抗を否定しました。

「人民は、現存する立法権力に対していかなる強制権も持たない。」

――『法論』

しかし一方で、「理性的存在としての自律」を人間の尊厳の根本とみなしてもいます。

この2つの要請は、しばしば衝突します。たとえば、ナチス・ドイツ時代、ユダヤ人を匿う行為は違法でしたが、道徳的には明らかに正しい選択でした。こうした状況で、私たちは法に盲目的に従うべきなのか、それとも自分の理性に基づいて行動すべきか。

カント自身もこの矛盾を完全には解決していません。しかし、こうした緊張を直視すること自体が、自律的な市民の第一歩なのです。

自律とは“自由”なのか、それとも“厳しさ”か?

「自由」という言葉を聞くと、何にも縛られず、思うままに生きることを思い浮かべるかもしれません。でも、カントが語る自由は、それとは少し違います。彼にとっての自由とは、自分の感情や欲望、まわりの空気に流されるのではなく、自分の理性に従って生きること。言い換えれば、それは「自分の中にある厳しい基準を守ること」なのです。

たとえば、怒りに任せて誰かに言葉をぶつけたくなるとき。その一瞬をぐっとこらえて、「本当にそれは正しいか?」と考える自分がいるかどうか。あるいは、周囲の人たちがやっていることに違和感を覚えながらも、何も言わずに流されるか、それとも一人でも声を上げるか。

そういう場面で、自分の中にある「正しさの声」に耳を傾けて行動する――それが、カントのいう“自律”の姿です。

だからこそ、自律はとても自由で、同時にとても厳しいものです。欲望や感情に従うのは簡単です。周りに合わせて黙っているのも楽です。けれど、「みんながやっているから」ではなく、「理性がそう言っているから」選ぶこと。そこには、迷いや葛藤も伴います。

けれど、カントは言います。人間は、理性を持つ存在として、自分の行動の「立法者」になれるのだと。

つまり、ただ誰かに従うのではなく、自分で自分にルールを与えることができる――その力こそが、人間にとっての本当の自由なのだと。