2024年12月2日

生徒:

「産業革命を進めた企業家って、どんな人たちだったんですか?」

先生:

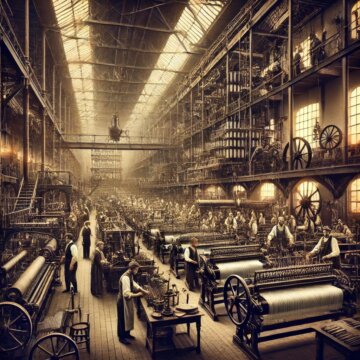

「産業革命を進めた企業家たちは、時代の変化に対して非常に敏感で、新しい技術やアイデアをいち早く自分たちの事業に取り入れたんだよ。当時の代表的な人物として、リチャード・アークライトという人がいる。この人は水力紡績機を開発し、それを自らの工場の中心に据えることで、効率的な大量生産を可能にしたんだ。この仕組みは他の企業家たちにも影響を与え、やがて世界中の工場で採用されることになったんだよ。」

生徒:

「それで、産業全体が変わっていったんですね!」

先生:

「その通りだね。アークライトのような革新者たちの取り組みによって、産業全体の生産性が大幅に向上したんだ。でもね、こうした企業家の中には、単に利益を追求するだけでなく、社会全体をより良いものにしようとした人たちもいたんだよ。たとえば、ジョージ・カドベリーという人物は、労働者の生活を改善するために自らの工場の近くに住宅地を作り、働く人々が安心して暮らせる環境を整えたんだ。」

生徒:

「すごいですね!でも、当時の労働者って大変だったんじゃないですか?」

先生:

「詳しいね!実際、産業革命初期の工場では、労働者たちが過酷な環境に置かれていたんだ。長時間労働や低賃金が一般的で、さらに『児童労働』の問題も深刻だった。幼い子どもたちが危険な環境で働かされていたんだよ。ただ、こうした問題が広がったからこそ、労働者たちが団結して声を上げるようになり、労働運動や社会改革のきっかけにもなったんだ。」

生徒:

「その流れの中で、どんな考え方が生まれたんですか?」

先生:

「一つ大きな影響を与えたのが、アダム・スミスの『古典派経済学』だね。彼の『国富論』では、『自由な経済活動が社会全体の利益につながる』という考え方が提唱されたんだ。彼は分業を進めることで効率が上がり、全体の豊かさが増すことを説明し、『市場には自然に調整する力がある』と説いた。この『見えざる手』という表現は、とても有名だね。」

生徒:

「その理論を発展させた人もいるんですか?」

先生:

「その通りだよ。スミスの理論をさらに発展させたのがデヴィッド・リカードだ。彼が提唱した『比較優位の法則』は、国が得意な産業に特化して貿易を行うと、全体的な利益が増えるという考え方だよ。たとえば、イギリスが織物を生産し、ポルトガルがワインを生産するというふうに、各国が得意分野を活かせば、双方が得をする仕組みなんだ。この考え方は、当時のイギリスにとって非常に有利だったから、自由貿易を推進する理論的な基盤として使われたんだよ。」

生徒:

「でも、他の国もその考えをすぐに受け入れたんですか?」

先生:

「実はそうではなかったんだ。特に産業革命が遅れていた国々では、自由貿易が自国の産業を脅かすという懸念が強かったんだよ。例えば、ドイツではフリードリッヒ・リストが『保護関税論』を唱えたんだ。この理論では、『自国の産業が十分に成長するまで、関税で保護する必要がある』と主張しているんだ。実際、ドイツやアメリカ、日本といった国々はこの考え方を採用して、自国の工業化を成功させたんだよ。」

生徒:

「国ごとに違う方法を取ったんですね!」

先生:

「正解だよ!産業革命とそれに続く経済理論の広がりによって、国ごとに最適な戦略が選ばれるようになったんだ。それが今の世界経済の基盤を作り上げているんだよ。」