2024年12月23日

生徒: 小論文を書くのが苦手なんですけど、どうすれば合否に直結する文章が書けるんでしょうか?

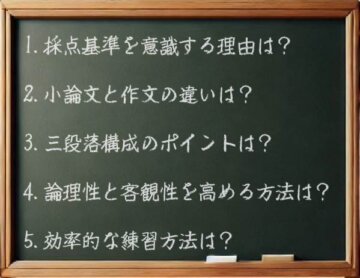

先生: 多くの人が採点基準を意識せずに書いてしまうのですが、実はそこを押さえることが重要です。ただし、「模範解答を真似ればいい」というものでもありません。小論文には、正解がひとつではないんです。自分の意見をしっかり論理的に展開できるかどうか、そこが鍵になります。

生徒: 具体的に、小論文って作文や感想文と何が違うんですか?

先生: 小論文は、簡単に言えば「論理的な文章」です。作文や感想文が個人的な感情や出来事を中心にしているのに対して、小論文では自分の意見を論理的に説明し、それを読んだ人が納得できるように書く必要があります。だから、文章の構成がとても重要なんですよ。

生徒: 構成って、どうすればいいんですか?

先生: 基本は三段落構成です。まず第一段落では、自分の意見をはっきり述べましょう。例えば、「私は〇〇が必要だと思います」や「〇〇について賛成します」と、最初に結論を示すんです。この段階で、読み手が「この人は何を言おうとしているのか」をしっかり掴めるようにすることがポイントです。

生徒: それだけでいいんですか?

先生: いいえ、むしろここからが重要です。第二段落では、自分の意見を裏付ける理由を具体的に説明します。この部分では「論理性」と「客観性」が重視されます。例えば、「ウォーキングは健康に良い」という意見を述べるなら、その理由を具体的に示し、「どのような点で健康に良いのか」を論理的に説明する必要があります。さらに、単なる個人的な感想に終わらず、データや事実を取り入れると説得力が一段と増します。

生徒: 論理性と客観性って、具体的にどういうことですか?

先生: 論理性とは、意見と理由が矛盾していないこと、つまり筋が通っていることを指します。「ウォーキングは健康に良い」と言いながら、「健康を害する可能性があるから推奨されるべき」と主張してしまうと矛盾しますよね。一方、客観性とは、読んだ人が納得できる根拠を挙げることです。たとえば、「最近の研究では、週に30分の運動が心疾患のリスクを20%減少させることが明らかになっています」といったデータを挙げると、説得力が高まります。

生徒: 自分の意見だけでなく、反対意見も書いたほうがいいんですか?

先生: その通りです。反対意見に触れることで、自分の主張がさらに強化されます。「反対意見には確かに一理ある」と認めた上で、それに対する反論を提示するのです。例えば、「〇〇にはデメリットもあるが、それを補う形で△△という方法を採用すれば解決できる」といった形で書くと、論理的思考力と柔軟性を評価されます。

生徒: 最後に意見をまとめるとき、何に気をつければいいですか?

先生: 第三段落では、自分の主張を再度明確にし、議論をしっかりと締めくくりましょう。このとき、現代社会の背景やデータを引用すると、読者により強い説得力を与えられます。例えば、高齢化や気候変動といった社会的な課題に触れることで、自分の意見がより深い意味を持つように見せられます。

生徒: 小論文の練習はどうすれば効率的にできますか?

先生: まず、書き方の基本を意識しながら何度も書いてみることです。さらに、自分の書いた文章を第三者に読んでもらい、客観的なフィードバックを得るのも大事ですね。それから、日々ニュースをチェックし、社会問題に関する自分の意見を考える習慣をつけると良いでしょう。特に、賛成・反対の両方の視点を考える訓練は非常に効果的です。

生徒: 最後に一言アドバイスをお願いします!

先生: 小論文は、コツさえ掴めば必ず得意になります。自分の意見を明確にし、それを筋道立てて説明する練習を積み重ねれば、高得点を狙えますよ。頑張ってください、応援しています!