2025年9月29日

小論文は「型」から始まり、「型」を超えていく

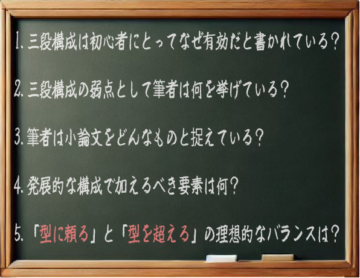

小論文を書くのが苦手な人は多い。とくに、何をどう書き出せばいいのか分からないとき、最初の一文が途方もなく遠く感じるものだ。そんなときの助けになるのが、いわゆる「型」だ。とくに、「言い切り」「裏づけ」「展望」という三段構成は、初学者が論理の流れを意識しやすい実践的な方法として知られている。

この構成では、まず自分の立場や意見を明確に述べる。次に、それを支える根拠を、事実や社会的事例などに基づいて示す。そして最後に、未来への提案や方向性を述べて文章を締めくくる。たしかにこの型は、論旨がはっきりしていて読み手にも伝わりやすい。初心者には特に有効だ。

ただ、気をつけたいのは、この型に慣れてしまうと、「論述した気」になってしまうことがあるという点だ。つまり、自分の主張を通すことばかりに意識が向いてしまい、問題提起や異なる視点との対話が抜け落ちることがある。

小論文とは、主張をただ並べる場ではない。むしろ、問いに向き合い、他の意見と折り合いをつけたり、自分の考えに対しても一定の距離を置いたりする、知的な試行の過程である。そう考えるなら、三段構成はその入り口にすぎない。

より成熟した文章を書くためには、まず「問題の所在を明らかにする」ことから始めたい。なぜ今そのテーマを論じる必要があるのか、どんな背景や社会的な文脈があるのか。それを最初に提示することで、論述全体に必然性が生まれる。さらに、反対意見や異なる立場にも触れながら、自分の立場がどこにあるのかを示す。そのうえで、根拠を展開し、自分の立場の限界にも言及する。そして最後に、今後の可能性や解決への見通しを提示する。そうした構成によって、文章は単なる「意見表明」から、「問いを掘り下げる対話」へと変わっていく。

もちろん、最初からすべてを盛り込もうとすると、かえって筆が進まなくなるかもしれない。だからこそ、まずは三段構成で書いてみる。その上で、少しずつ視点を広げ、深め、論点を増やしていけばいい。小論文は、技術であると同時に、思考のかたちでもある。だからこそ、「型」に頼りながらも、「型」から自由になっていく。その過程そのものが、小論文を書く意味なのではないか。