2025年10月29日

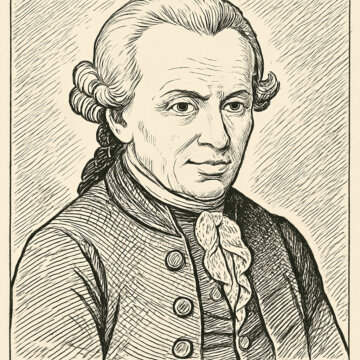

「感情で動くのは悪いこと?」カントに学ぶ“理性と道徳”の微妙な関係

ふと誰かを助けたくなる気持ち、損を承知で正直に生きようとする思い――

こうした感情からの行動は、私たちにとって「よいこと」と感じられるものです。

でも、カントはそうした感情の背後にある「なぜ、それをしたのか?」という動機に厳しく目を向けました。

彼が重視したのは、感情そのものではなく、「理性によって義務だと判断されたことを、義務として行う」という姿勢です。

「義務に値する行為は、義務そのもののために行われるものでなければならない」

――『道徳形而上学の基礎づけ』

とはいえ、感情が道徳に無関係だという話ではありません。

実際、カント自身も『実践理性批判』のなかで「敬意(Achtung)」という特別な感情について語っています。

これは、私たちが道徳法則に出会ったとき、理性によって自ずと感じるような内的な動き――

つまり、理性が生む“感情”として、むしろ肯定されているのです。

このあたり、単純に「理性=よい、感情=だめ」という対立図式には収まりません。

カントは「義務から(aus Pflicht)」の行為と「義務に従って(pflichtmäßig)」の行為を明確に区別しました。

たとえば、ある店主が「誠実に商売することが利益になるから」ではなく、「それが正しいことだから」と信じて行動したとすれば、その行為にこそ道徳的価値がある――そう考えるのです。

ただ、私たちが感情をまったく持たずに生きることはできません。

感情が先に動き、理性があとからそれを正当化することもある。

では、そうした行動は全て道徳的に無価値なのか?

カントと同時代の詩人シラーは、それに異を唱えます。

「本当に徳のある人は、義務感からではなく自然に善を行う」と述べ、感情と道徳が調和した「美しい魂」の可能性を提示しました。

正しさとは、理性が生むのか。感情が導くのか。

もしかすると、その間をたゆたう私たちの在り方にこそ、真の道徳の姿があるのかもしれません。