2025年10月8日

正直はバカを見る?カント倫理学が教える“嘘”の深い問題

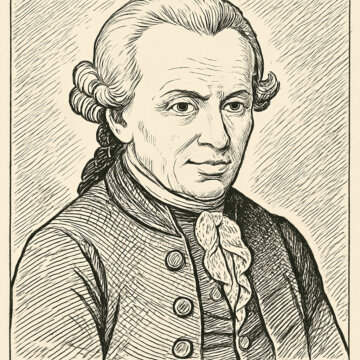

私たちは嘘について、奇妙な二重基準を持っている。「正直が一番」と教えられながら、実際には「正直すぎるとバカを見る」とも感じている。面接で本音を言えば落とされ、建前を語れば通る。そんな経験を重ねるうち、私たちは「正直さ」を、世渡り下手な人間の弱点だと見なすようになる。だが、18世紀の哲学者イマヌエル・カントは、この問いに全く別の角度から切り込んだ。彼が問うたのは「嘘をついて得をするか損をするか」ではない。「嘘をつくとき、私たちは何を壊しているのか」だ。

カントの『道徳形而上学の基礎づけ』に登場する「定言命法」は、こう問いかける。「あなたのその行為の原理を、すべての人に課される法則にできるか?」これは単なる「みんながやったらどうなる?」という想像ではない。カントが問うているのは、あなた自身が、理性ある存在として、その原理を普遍的に肯定できるかということだ。たとえば、「都合が悪いときは嘘をついてもいい」というルールを考えてみよう。もしこれが普遍的な法則になれば、誰も他人の言葉を信じなくなる。約束は意味を失い、言語そのものが機能不全を起こす。つまり、嘘を正当化する原理は、それ自体が嘘を不可能にするのだ。これがカントの言う「自己矛盾」である。しかし、カントが嘘を拒絶した理由は、もっと根源的だ。嘘をつくとき、私たちは相手を「操作可能な対象」として扱っている。相手が何を信じるかを、私が一方的にコントロールする。そこでは、相手は「理性をもって判断する存在」ではなく、「騙される道具」に成り下がる。カントが守ろうとしたのは、単なる「誠実さ」ではない。人間が互いを、理性ある存在として尊重し合う関係そのものなのだ。

だが、ここで誰もが思い浮かべる反例がある。「殺人者が友人の居場所を尋ねてきたら、あなたは正直に答えるのか?」カントは、この場合でも嘘をついてはならないと主張した。この立場は、多くの批判を招いた。「それでは友人が殺されてしまう」と。カント自身は、「嘘以外の方法で対処すべきだ」と応じた。沈黙する、話をそらす、拒否する――理性ある存在として、嘘に頼らない道は残されている、と。この議論には今も決着がついていない。ただ、ここで重要なのは、カントが「結果」ではなく「原理」を問い続けたことだ。彼は「この場合は仕方ない」という例外を一度でも認めれば、倫理は状況次第でいくらでも歪められると見抜いていた。