2025年4月5日

生徒:「ヘーゲルの『概念(Begriff)』って、ただの論理的な考え方のことですか?」

先生:「ヘーゲルにとって、概念とは単なる論理の枠組みではなく、それ自体が運動し、発展し続ける『生きたもの』 なんだよ。そして、この概念の自己運動が究極の統一へと至る状態を、彼は 『絶対知(das absolute Wissen)』 と呼んだ。」

生徒:「絶対知…っていうと、何かすべてを知り尽くした状態のことですか?」

先生:「そう考えがちだけど、それは少し違う。ヘーゲルにとって 絶対知とは、静止した最終結論ではなく、知が自らの限界を認識し、それを乗り越え続ける『果てしない過程』そのもの なんだ。」

生徒:「でも、どうしてそんなに動的なんですか?知って、何かを理解したらそれで終わりじゃないんですか?」

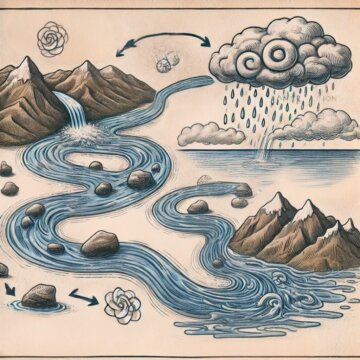

先生:「そう思うのも無理はない。でも、ヘーゲルは、知は固定されたものではなく、常に問い直され、新たな高みに達していくもの だと考えたんだ。たとえば、川の流れ を想像してごらん。」

生徒:「川の流れ?」

先生:「そうだよ。最初は細い支流として生まれ、さまざまな要素を取り込みながら成長し、ときには岩にぶつかって流れを変え、やがて大海へと至る。でも、海に到達したら終わりかというと、そうではないよね?水は蒸発して雲になり、再び雨として地上に降り注ぎ、新たな流れを作る。この絶え間ない循環こそが、『概念』としての絶対知の本質 なんだ。」

「否定の否定」とは何か?

生徒:「ヘーゲルの『否定の否定』ってよく聞くけど、いまいちよく分かりません…」

先生:「では、もっと身近な例で説明しよう。たとえば、君は『数学が苦手』だと感じていたとしよう。」

生徒:「はい…。正直、苦手意識があります。」

先生:「でも、ある日、少しずつ勉強を始めてみた。そして、意外と理解できる部分があることに気づいた。すると、こう思うかもしれない。『あれ?数学って思ったより面白いかも』と。」

生徒:「…ありますね!分かると楽しくなる瞬間って!」

先生:「そう!この時点で、最初の『数学は苦手』という考え(第一の否定)が打ち破られたわけだ。だけど、さらに学びを進めると、新しい問題が出てくる。そこで、また壁にぶつかる。でも、そこを乗り越えた時には、『数学を学ぶことそのものが、自分の成長につながるんだ』と気づくかもしれない。これが「否定の否定」だ。」

生徒:「なるほど!ただ単に苦手を克服するだけじゃなくて、新しい視点が生まれるんですね!」

先生:「その通り。ヘーゲルの哲学では、単に間違いを否定するだけではなく、その否定すらも超えて、より高いレベルの理解へと進んでいくプロセス が重要なんだよ。」

ヘーゲル哲学の応用──この考え方、実生活でも使える!

生徒:「この考え方、哲学としては面白いけど、日常生活ではどう役立つんですか?」

先生:「例えば、ビジネスの世界 では、新しいアイデアを試し、失敗を乗り越えながら改善を続けるプロセスが重要だよね?」

生徒:「確かに!成功している企業って、試行錯誤しながら成長してますよね。」

先生:「その通り。たとえば、昔は『スマートフォンは必要ない』と思われていた。でも、技術が発展し、実際に使われるようになると、人々は『スマートフォンは便利だ!』と考えるようになった。さらに進んで、今では『スマートフォンはただの電話ではなく、生活そのものを変えるツールだ』という認識に至っている。この変化も、まさに 「否定の否定」 のプロセスだ。」

生徒:「なるほど…!では、勉強や仕事でも、この考え方を使えば、成長し続けられるんですね?」

先生:「その通り。『知は止まらない』という考え方を持つことで、新しいことを学び続け、変化に適応する力をつけることができる んだよ。」